5分でわかるダイヤモンド鑑定書の見方|宝石専門バイヤーが解説

- ダイヤモンドの「鑑定書」と「鑑別書」「ソーティング」の違い

- 信頼できるダイヤモンド鑑定書を発行する機関

- ダイヤモンド鑑定書の見方

- マスターストーンと基準の変更による鑑定書の新旧

- 個人でも入手可能?鑑定書の発行方法

- まとめ

ダイヤモンドの「鑑定書」と「鑑別書」「ソーティング」の違い

鑑定書(グレーディングレポート)・鑑別書・ソーティングは、それぞれ専門の鑑定機関がダイヤモンドや宝石の品質や種別を鑑定・鑑別し、その結果を記載した証明書です。品質はダイヤモンドの買取や宝石の買取時の価格にも影響してきます。

鑑定書と鑑別書の違いを簡潔にまとめると

・鑑定書はダイヤモンドのみに付き、4C等の品質を記したもの

・鑑別書は色石含む宝石全般に付き、天然石か人工石かの判断とカラット数を記したもの

・ソーティングは業者間で取り扱う、簡易的な鑑定・鑑別結果を記したメモのようなもの

鑑定書

【ダイヤモンドグレーディングレポート】の名の通り、ダイヤモンドのみ発行されます。

ダイヤの品質を段階的に評価する基準【4C】の鑑定結果が記されているのが鑑定書です。

鑑定書は指輪などに加工する前のルース(石のままの状態)で発行されるため、製品化されたあとから鑑定書が発行されることはありません。

ただし、ルースで鑑定書が発行された後に指輪等へ加工した場合、製品化したアイテムの写真がついている場合があります。

鑑別書

鑑別書は全ての宝石(色石)に発行可能です。宝石の種類やカラット数、天然石か人工石かが記されています。

ルビー・サファイア・エメラルドといった高額になる石の多くは鑑別書をつけることが多く、またダイヤモンド(指輪などに製品化したされたもの)も発行することができます。

ソーティング

ソーティングは鑑定書・鑑別書を発行する前段階のメモと考えると分かりやすいです。

一般的に目にすることはあまり無く、主に業者間で宝石を取引する際に使う簡易的な検査結果を記したものになります。ソーティングの大きさはは手のひらサイズで、小袋に入れた宝石と一緒に保管するような大きさで、ダイヤモンド・色石どちらにも発行可能です。

記載内容はほぼ鑑定書・鑑別書と同じです。ソーティングはしっかりとしたブックレット装丁ではないため、発行料金が安くすむというメリットがある上、ソーティングから鑑定書への移行も割安で行えます。

ダイヤモンドの4Cとは?ダイヤの価格を決める品質ランク【保存版】

鑑定書・鑑別書の簡潔な違いは「ダイヤの品質証明かどうか」

鑑定書はダイヤモンドのみに発行される品質証明書のことです。 鑑別書は宝石が天然石なのか、人工石なのかを証明するものになり、ダイヤモンド以外の宝石にも発行されます。

信頼できるダイヤモンド鑑定書を発行する機関

鑑定書を発行する有名な機関は3つ挙げられます。

■CGL(中央宝石研究所)

■AGTジェムラボラトリー

■GIA(米国宝石学会)

宝石業界では上記3社を信頼できる鑑定機関であるとし、「A鑑」と呼び売買しています。

GIAは海外の鑑定機関になるため発行される鑑定書も英語表記。CGLとAGTジェムラボラトリーは日本語表記の鑑定書を発行します。

その他いくつか鑑定機関があります。日本では宝石鑑別団体協議会(AGL)に2020年時点で20軒の鑑定機関が加盟していますので、もしお手持ちの鑑定書が上記3つの鑑定機関でなくともAGLに加盟している鑑定機関であれば信頼できるといえるでしょう。

【AGL加盟鑑定機関一例】

日本ジェムテスティングセンター/日独宝石研究所/ユニバーサルジェムラボラトリー等

ダイヤモンド鑑定書の見方

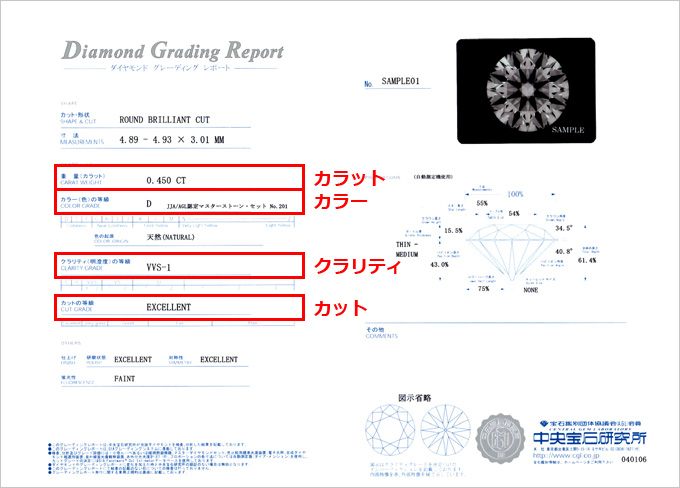

CGL(中央宝石研究所)

日本国内でダイヤモンド鑑定のNo1シェア。信頼できる鑑定機関で、国内ダイヤモンド市場の指標となっています。中宝研/中宝/中央/中研といった略称で呼ばれることも。

①カットされた石の形状

②カラット数

③カラー

④クラリティ

⑤カットの評価

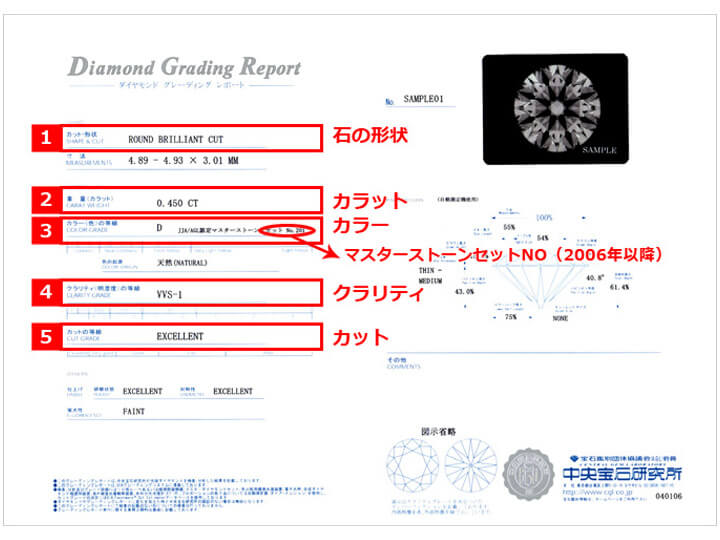

AGTジェムラボラトリー

ダイヤモンドの世界的権威であるGIA(米国宝石学会)の日本における代行機関として1971年に親会社である日本宝石鑑別協会が設立し、1978年にラボとして分離したAGTジェムラボラトリー。

そのため、「GIA JAPAN」として教育活動等を行っていましたが、2015年頃に本家GIA(米国宝石学会)が日本語ウエブサイトの立ち上げを行うなど日本での教育や活動を広げたため、「GIA JAPAN」としての活動を停止しました。

現在は、GIAとの提携ラボであることからダイヤのグレーディングは特に厳格で、AGTジェムラボラトリーが出したカラーダイヤの色識別の精度は高く信頼のおける鑑定機関として知られています。

百貨店で販売されている宝飾品の鑑定書/鑑別書はAGTジェムラボラトリーが多いです。

①カットされた石の形状

②カラット数

③カラー

④カットの評価

⑤クラリティ

2006年以降のAGT鑑定書にはマスターストーンセットの番号記載があります。

マスターストーンセットNoは、東京ラボNo.025/大阪ラボNo.026 となります。

AGTにはダイヤのガードル部分にレポート番号の刻印を行うサービスがあり、石と鑑定書を確実に紐付けることが可能です。レーザー刻印をした場合、丸で囲んだ箇所のように備考に記載があります。

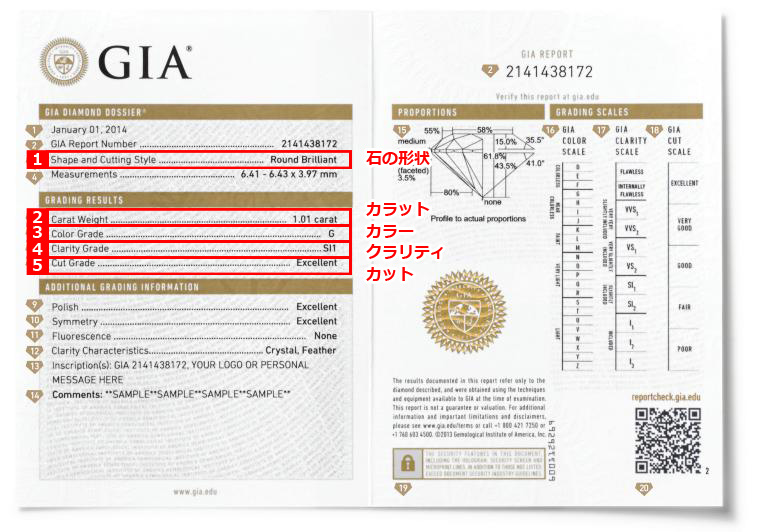

GIA(米国宝石学会)

世界で最も権威のある鑑定機関であり、ダイヤモンドの品質を決定付ける基準である【4C】を考案。

絶対的に信頼できる機関ではありますが、海外の鑑定機関であることから鑑定書発行までのプロセスが面倒であり、国内売買のダイヤモンドは前述のCGL(中央宝石研究所)やAGTジェムラボラトリーの方が多く利用されています。

ダイヤモンドの品質基準である4C「カラット(重さ)、カラー(色の等級)、クラリティ(透明度の等級)、カット(形の良し悪し)」について分析結果を記載したものです。あくまで品質評価の結果が記載されているため、価格は表示しません。

①カットされた石の形状

②カラット数

③カラー

④クラリティ

⑤カットの評価

GIAはダイヤのガードル部分にレポート番号の刻印を行うサービスがあり、石と鑑定書を確実に紐付けることが可能です。

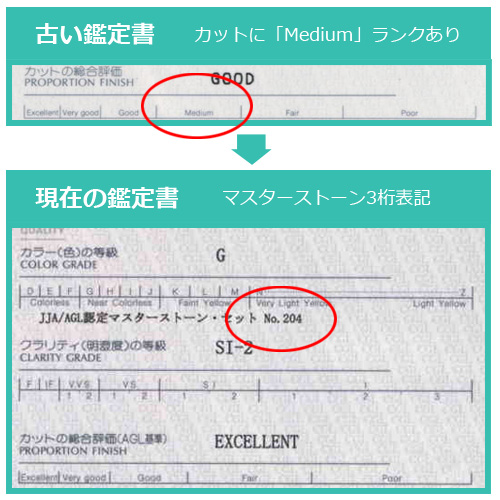

マスターストーンと基準の変更による鑑定書の新旧

2006年にカットグレード基準が更新され、以降に発行された鑑定書には「マスターストーンセットNO+3桁数字」が記載されています。

中央宝石研究所における鑑定書の移り変り

当店で知る限り、大きく分けて4段階の変更がありました。

| 1 | カットランク「Medium」があった時代 |

| 1994年まで使われていた鑑定書では、Good(グッド)とFair(フェア)の間に、「Medium (ミディアム)」というランクがありました。 また、1990年以前のカット基準ではExcelient(エクセレント)評価がありませんでした。 【Excelient → Very good → Good → Medium → Fair →Poor】 鑑定書のカット部分にMediumの表記があれば、かなり古いものと推測されます。現在ではあまり見かけることはなくなりました。 | |

| 2 | 1994年からMedium消える |

| 1994年頃から使われるようになった鑑定書では、カット部分にMediumの表記がなくカラー部分にマスターストーンセットNoの表記がありません。 | |

| 3 | 2桁のマスターストーンセット記載 |

| カラー部分にマスターストーンセットNo 2桁(No026など)が記載されている場合。1996年~2006年頃までは2桁のものを良く見かけました。 例えば、マスターストーンセットNo026の見本を使い、カラー等級『G』を出しましたという意味の記載です。 | |

| 4 | 2006年から基準が厳しく |

| 2006年~現在で使われているのは、マスターストーンセットNoが3桁のものです。カラー・カット・クラリティといった要素の基準が変更になり、過去の鑑定書が付いたダイヤモンドを再鑑定するとランクが落ちることがあるので要注意です。 |

GIAの定めた基準により日本を含め世界の基準が統一され、鑑定機関による結果のばらつきがなくなりました。

個人でも入手可能?鑑定書の発行方法

ダイヤモンド鑑定書は個人でも発行可能です。

ただし注意したいのはダイヤモンドが「ルース(石のままの状態)」で鑑定に出す必要があるということ。指輪などのアクセサリーについている場合は宝飾品リフォーム店などで石を台座から外す必要があります。

石の準備が出来たら、鑑定機関に依頼をします。

宝石鑑定という特殊な依頼のため、世間一般で考えるオンラインサービスのようにワンクリックで依頼が出来るというものではないのでご注意ください。

お勧めする鑑定機関はCGL(中央宝石研究所)/AGTジェムラボラトリー/GIA(米国宝石学会)の3社。

例えばGIAの場合WEBサイト上で申込が可能ですが、ラボサービスアカウント(会員申込のようなもの)の取得が必要となります。メールアドレス・連絡先の詳細・身分証のスキャン提示が求められます。

価格と納期について

ダイヤのカラット数に応じて価格が上がります。一例として、GIAで0.2ctのダイヤを『ダイヤモンドドシエ』というグレーディングレポート作成を依頼した場合の費用は3,300円です。出来上がりは鑑定機関によって様々ですが、2週間程度と見ておくと良いでしょう。

無料でダイヤモンドの4Cを知る方法

ダイヤモンドのグレードを知るには鑑定書を発行するのが確実ではありますが、やはり費用の面や手間を考えると躊躇してしまうのが本音ですよね。

「ブックレットとしての鑑定書」までは不要だけど、ダイヤのグレードや価格を知っておきたいという方にお勧めの方法があります。

それは、「宝石専門のバイヤーが在籍している買取店で査定依頼する」という方法。

買取店ではダイヤモンドの査定時には必ず4Cをチェックし、グレードと相場を照らし合わせて価格を算出します。

毎日数多くのダイヤモンドを取り扱うプロが、専門の機材やマスターストーンなどを見てダイヤモンドのグレードを判断します。

また査定は無料の上、お手持ちのダイヤモンドの価格が分かりますので、簡易的でもグレードを知りたい方にはお勧めの方法です。

ビープライスでも宝石専門のバイヤーが在籍しており、鑑定書がなくてもダイヤモンドの買取が可能です。査定時にはダイヤモンドのグレードを判断した上で査定額をお知らせいたしております。

もし、お持込の買取店でお迷いでしたらビープライスをご利用くださいませ。

まとめ

今回の記事では間違いやすい鑑定書と鑑別書の違いや、信頼できる鑑定機関をご紹介しました。

鑑定書 = ダイヤモンドの成績表

鑑別書 = あらゆる宝石の免許証

と覚えると分かりやすいですね。