仏壇処分の手順|閉眼供養やお焚き上げマナーとお布施の書き方

- 仏壇処分の流れ

- 閉眼供養のお布施のマナー

- 閉眼供養当日の服装と持ち物

- お寺での仏壇処分は「お焚き上げ」を行う

- お焚き上げの流れやマナー

- こんな時どうしたら?

- まとめ|マナーを意識しつつ気持ちに寄り添った仏壇処分を

- 中央上部

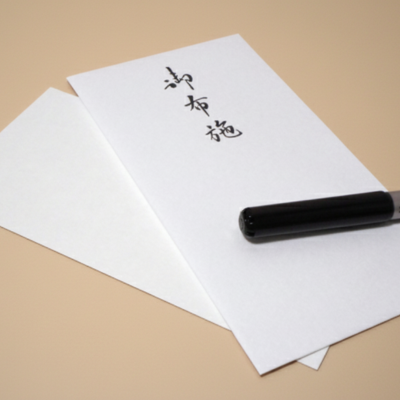

「御布施」と縦書きする

※もともと印刷されているものを使用しても構いません。 - 下部

「○○家」または施主のフルネーム - 中袋を使用しない場合

封筒の裏面左下に住所、氏名、電話番号、金額「金○○圆」「金○○円也」を記載します。 - 中袋を使用する場合

中袋の表に金額「金○○圆」「金○○円也」、裏に住所と氏名を記入します。 - 御車料:5千円〜1万円

自宅で供養をおこなってもらう、かつ遠方の場合に必要です。 - 御膳料:5千円〜1万円

仏壇の閉眼供養では用意しないのが一般的ですが、お寺との関係によっては、用意しておく方がよいこともあります。 - 数珠

- お布施(御車料など含む)

- お供え物(五供:お水・食べ物・お花・ろうそく・お香)

- ろうそく・線香・ライター(マッチ)

- お焚き上げする位牌(該当する場合)

- 位牌などの仏具

- 遺影

- 神棚

- お札、お守り

- 人形、ぬいぐるみ(雛人形、五月人形など)

- 節目や区切りを迎えたとき

- お守りやお札の購入から1年が経過したとき

- 仏壇の処分を決めたとき

- 直接持ち込めるかどうか

- 当日の立ち会いが可能か

- 受付日時や対応可能な品目

- A.地元の寺院や、仏壇仏具店に相談するのが一般的です。

- また、近年では郵送で供養を受け付けている寺院や業者もあるので、ネットで検索してみましょう。

- A.はい。ただし、それぞれ魂抜きの対象になります。

- 一緒に供養・処分してもらえるよう、お寺や仏具店に相談しましょう。

- A.仏壇を完全に処分してしまうケースや、「過去帳」や「ミニ仏壇」で供養を続ける家庭も増えています。

- 小型のモダン仏壇やフォトフレーム型の祀り方など、暮らしに合ったスタイルも選べます。

- A. おすすめしません。

親族の中には、仏壇への思い入れが強い方がいらっしゃるかもしれません。トラブルを避けるためにも、事前の共有と同意が大切です。 - A. 仏具店や不用品回収業者に依頼するのがおすすめです。

- 供養+回収まで対応してくれるサービスなどもあり、事前に見積もりと対応内容を確認しましょう。

- マナーの基本は「丁寧さ」と「感謝の気持ち」

- お布施の書き方も、基本的なルールさえ覚えれば簡単

- 服装は落ち着いた色であれば特別なものは不要

- 持ち物も普段の法要と変わらない

仏壇の処分を検討する際、「宗教的な作法を間違えたらどうしよう」「お布施の金額や渡し方が分からない」といった不安を抱いている方は多いのではないでしょうか。

この記事では、仏壇処分の具体的な手順から閉眼供養のマナー、お布施の書き方、閉眼供養後のお焚き上げについてなど、初めての方でも安心して進められるよう詳しく解説します。

仏壇処分で最も重要なのは、完璧な作法や形式よりも「感謝の気持ち」です。もちろんマナーも大切ですが、悩みすぎる必要はありませんよ。

仏壇処分の流れ

まずは、仏壇を処分するときの一般的な流れをご紹介します。

1.家族・親族と相談する

仏壇への思い入れが強い親族もいるため、怠るとトラブルに発展してしまうこともあります。

事前に理由を説明し理解を得ることが重要です。

2.自身の宗派を確認する

宗派によって閉眼供養の作法が異なる場合があるので、まずは自分の宗派が何かを確認しましょう。菩提寺がある場合は、そちらに相談しましょう。

3.処分方法を決める

※横にスクロールできます| 処分方法 | 利用のメリット | 費用 |

|---|---|---|

| お寺 | お焚き上げをしてもらえ、乱雑に扱われない安心感がある | 供養+引取り:1〜10万円 |

| 仏壇店 | 購入履歴や、新しく購入する際に割引があることも | 供養+引取り:3〜10万円 |

| 不用品回収 | 供養と引き取りのセットプランがある不用品回収業者もある | 供養+引取り:5,000〜5万円 |

| リサイクルショップ | 仏壇を買い取ってもらえる | 査定額により変動※別途閉眼供養が必要 |

| 粗大ごみ | 処分費用が安い | 引き取り:500~2,000円 |

処分方法を選ぶのに大切なのは、自分が納得できることです。

仏壇の処分方法にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、自分に合った処分方法をチョイスしましょう。

4.位牌や遺影の取り扱いを決める

継続供養するか、一緒に処分するかを決めます。処分の場合は魂抜きが必要になるので、仏壇と一緒に依頼しましょう。

5.依頼する

事前に決定していたところに供養・処分の依頼をします。

ぎりぎりになってしまうと、日程の調整が難しくなってしまうこともあるので、余裕をもって依頼することがおすすめです。

また、お寺に閉眼供養を依頼する際には、遅くとも2週間前には連絡するようにしましょう。

弔事ではないため、六曜は特に気にしなくてよいとされています。

お盆・彼岸などの繁忙期でお寺のあわただしくなる時期は避けた、土日など参列者が集まりやすい日がおすすめです。

6.閉眼供養を実施する

適切な服装とお布施を準備し、丁寧に魂抜きを行います。

服装について詳しく見る

7.仏壇を処分する

選択した方法で仏壇を処分し、必要に応じて新しい供養スタイルを検討します。

必ずしも処分しなければいけないわけではありません。

近年ではリビングにおいても違和感のないコンパクト仏壇や、デジタル仏壇など、スタイリッシュな仏壇が多数登場しているので、こうした新しい形の仏壇を検討してみるのもおすすめです。

閉眼供養のお布施のマナー

お布施封筒の選び方

奉書紙(ほうしょし)

奉書紙とは古くから使用されている和紙で、御朱印などにも使用されています。

お布施を奉書紙で包むことは、正式かつ最も丁寧な渡し方とされています。

奉書紙で包む際には、ざらざらした面(ツルツルした面が表、ざらざらした面が裏)を上側にして中包み(半紙でお金を包んだもの)を置き、包むのが一般的です。

水引なしの白封筒

お布施の封筒には水引が必要ないとされているので、無地(郵便番号なども記載もNG)の封筒を選びましょう。

また、裏地のついていない、一重のものを選ぶようにしましょう。

関西などでは黄色の水引がついたものを使用したり、地域によって白黒の水引など様々ですが、閉眼供養のお布施に関しては、水引なしの白封筒を使っておけば間違いありません。

お布施の表書きと裏面の書き方

使用する筆記用具は筆または筆ペンが望ましく、薄墨は使用しないようにしましょう。

表面の書き方

裏面の書き方

百貨店や、専門店で封筒を購入すると無料で表書きを代筆してくれるサービスを実施していることがあります。

字が苦手な方、書き方に自信のない方などは、そういったサービスを利用してみてもいいかもしれません。

お布施の金額相場

| 供養内容 | 費用相場 |

|---|---|

| 閉眼供養のみ | 1〜5万円 |

| 閉眼供養+お焚き上げ | 3〜5万円 |

| 仏壇買い替え時(魂抜き・魂入れセット) | 3〜8万円 |

その他必要な費用

お札の入れ方

新札を使用

感謝の気持ちを表すため、新札を用意します。

お香典などは新札はNGなので、供養でも新札でない方が良いと勘違いしやすいため、注意が必要です。

お札の向き

肖像画が表で、上向き(封筒のフタ側)になるように入れます。

お布施の渡し方とタイミング

袱紗(ふくさ)や切手盆を使用

封筒を直接手渡しせず、袱紗や切手盆に乗せて渡します。

タイミング

明確な決まりはありませんが、法要が始まる前の挨拶の際や、終了後にお礼を伝えるタイミングでお渡しするとスムーズです。

「本日はよろしくお願いいたします」「本日はありがとうございます」「どうぞお納めください」といった言葉を添えて渡します。

閉眼供養当日の服装と持ち物

閉眼供養の服装

基本は弔事における平服でよいとされています。

| 男性 | 黒や紺など落ち着いた色のスーツ |

| 女性 | 黒・紺などのスーツ・ワンピース・アンサンブル |

| こども | 学校の制服が礼服として使用できます。制服がない場合は落ち着いた色合いの服装をセレクトしましょう。 |

準備物・持ち物

お寺での仏壇処分は「お焚き上げ」を行う

閉眼供養が完了したら、いよいよ仏壇の処分です。お寺で処分を依頼する場合、多くは「お焚き上げ」という形で供養されます。

お焚き上げとは

仏教や神道において、不要になった仏具・お守り・遺品などを感謝の気持ちを込めて焼却し、供養する儀式です。

お焚き上げって意味あるの?

ただの「廃棄処分」とは異なり、閉眼供養と同様、故人やご先祖への感謝、敬意を表す供養行為とされています。

「燃やすことで気持ちに区切りをつける」「心を整理する」といった心理的な意味もあり、仏壇処分に対する罪悪感や後ろめたさを感じている方にとって、意味のある大切な儀式となります。

仏壇以外でお焚き上げできるもの

お焚き上げ出来ないもの

ガラス・陶器・金属・プラスチックなど、燃えないものや有害物質が出る可能性のあるものは、お焚き上げできないので注意が必要です。

仏壇の場合は、引き取り時にお寺側で分解・分別してくれることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

仏壇はもちろん、それ以外のお品物でもお焚き上げ出来ずに、処分に困っているものがある方は、ぜひリユース相談本舗にご相談ください。

不用品回収と買取の両面から、お客様に最適なプランをご提案いたします。

>>リユース相談本舗に相談する

お焚き上げの流れやマナー

お焚き上げの依頼方法やお布施を渡すタイミング、服装などは、閉眼供養と大きく変わりません。ここでは、異なる点を中心にご紹介します。

お焚き上げはいつ行う?

特に決まりはありませんが、次のようなタイミングで行うことが多いです。

神社やお寺によっては、随時お焚き上げを行う場合もあれば、小正月や節分といった特定の日に限定して行う場合、あるいは一定数集まってからまとめて行う場合もあります。

対応は寺社ごとに異なるため、不安や疑問がある方は事前に確認しておくと安心です。

お焚き上げのマナー

お焚き上げには、立ち会いが可能な場合と、すべてをお任せする場合があります。多くの寺社では直接の持参を基本としていますが、郵送での受付が可能な場合もあります。

申し込み時の確認ポイント

また、仏壇・位牌・人形など、持ち込む品物を明記したメモを添えることで、寺社側での管理がよりスムーズになります。

立ち会いが可能な場合は、たとえ屋外で暑い日でも、その場を離れず最後まで参列することが望ましいとされています。

お焚き上げは単なる儀式ではなく「最後のお別れの時間」です。故人や思い出の品への感謝を胸に、静かに見送りましょう。

こんな時どうしたら?

ここまで仏壇処分時のマナーを説明してきましたが、実際に処分する側に立ってみると「こんな時そうするの?」と疑問に思うこともでてくるかと思います。

下記に、よくある質問をご紹介していきます。

よくある質問

Q. お寺が遠方で相談できないときは、どうしたらいいの?

リユース相談本舗がご紹介する業者での仏壇処分なら、お客様の宗派に合わせたお寺での供養が可能です。

仏壇をお預かりしてから行うので、近くにお寺がなくても問題はありません。

ご負担の少ない仏壇処分をご希望の方は、まずはお気軽にご相談ください。

Q. 仏壇の中の位牌やお札、遺影も一緒に処分できる?

Q. 処分したあと、新しい仏壇がなくても大丈夫?

Q.親族に相談せずに勝手に処分してもいい?

Q. 仏壇が大きすぎて運べないときは?

まとめ|マナーを意識しつつ気持ちに寄り添った仏壇処分を

仏壇処分のマナーは、一見複雑に感じるかもしれませんが、実はちょっとの意識と準備があれば、そんなに難しいことではありません。

完璧を目指す必要はありません。大切なのは、ご先祖様への感謝の気持ちを持ち続けることです。マナーを意識しながらも、あまり堅苦しく考えすぎず、あなたとご家族が心から納得できる方法で進めることが一番重要です。

この記事では、仏壇処分におけるマナーをご紹介してきましたが「こんなに細かいマナーは大変」と感じる方は「リユース相談本舗」にご相談ください。

引き取りから供養、処分(お焚き上げ)まですべて、お寺と連携した業者が執り行ってくれるため、仏壇処分の負担を最小限に抑えることが可能です。

気になる方は、まずは無料の相談カウンターへお気軽にお越しください。